UV-Behandlung

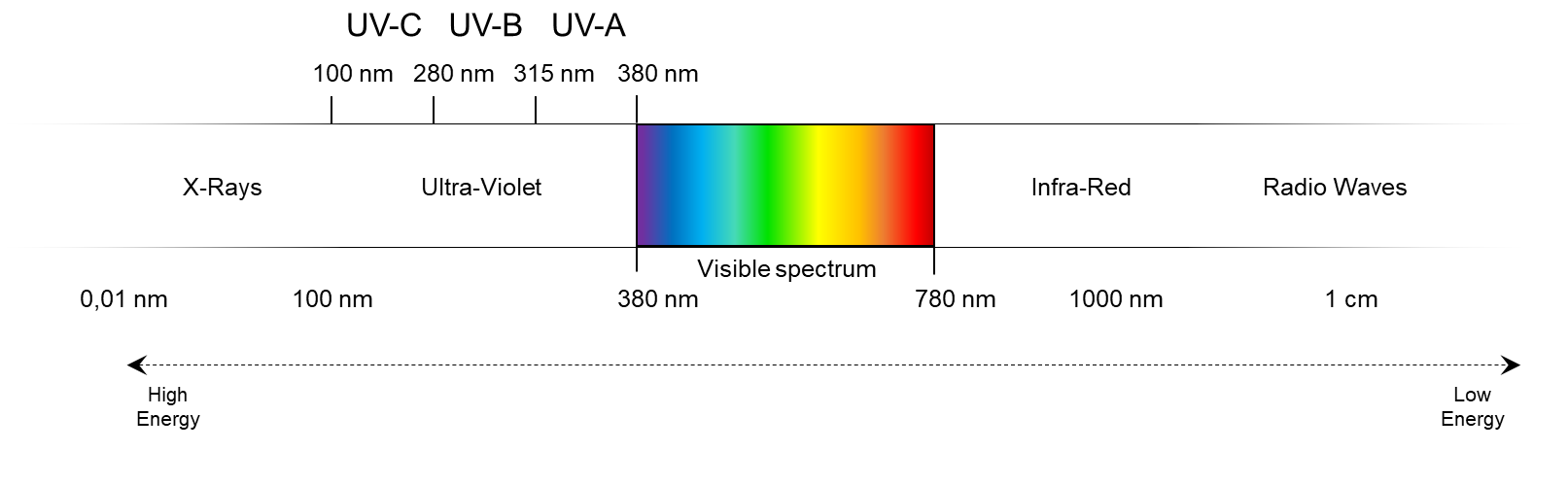

Ultraviolette-Bestrahlung (UV) ist ein wirkungsvolles Verfahren, welches zur Inaktivierung von Organismen oder zur Veränderung bzw. Zerstörung bestimmter organischer Moleküle eingesetzt werden kann. UV-Strahlung ist elektromagnetische Strahlung in einem Wellenlängenbereich von 100 – 380 Nanometer (nm) und damit mit dem menschlichen Auge nicht mehr wahrnehmbar. Der UV-Strahlungsbereich kann in 3 Bereiche, UV-A (380-315 nm), UV-B (315-280 nm) und UV-C (280-100 nm) eingeteilt werden. UV-Strahlung ist energiereicher als Strahlung des sichtbaren Lichts und wirkt bei Wellenlängen <250 nm ionisierend [1,2]

Die kurzwellige und energiereiche UV-C Strahlung trifft hierbei genau den Absorptionsbereich der organischen Biomolekül-Gruppen Nukleinsäuren und Proteine. Nukleinsäuren wie Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA) absorbieren bei ca. 260 nm. Aromatische Aminosäuren als Bausteine der Proteine absorbieren bei ca. 280 nm. Wenn aromatische Systeme diese Energie aufnehmen kommt es zur Anregung von Elektronen mit der Folge, dass sich die molekularen Eigenschaften der Biomoleküle ändern. In Proteinen kann es zur Reduktion von Disulfidbrückenbindungen, Bildung radikalischer funktioneller Gruppen und Ausbildung neuer Bindungen kommen, woraufhin sich die räumliche Molekülstruktur ändert. Dieses äußert sich u.a. in Entfaltung, Fehlfaltung oder Aggregation, kann aber auch zur Vernetzung von z.B. Proteinen mit DNA führen [3].

DNA-Schäden treten z.B. auf, wenn Thyminbasen der DNA die Energie absorbieren und zwei nebeneinander liegende Thyminbasen kovalent aneinanderbinden. Solche UV-induzierten DNA-Schäden führen bei einer nachfolgenden Replikation der DNA zu Störungen, die Replikation bricht ab. Zur Reparatur strahlungsinduzierter DNA-Schäden verfügen fast alle Mikroorganismen über effektive Reparatursysteme (sogenannte Photolyasen), die durch energieärmeres Licht (blauer Spektralbereich, 380-500 nm) aktiviert werden [4]. Daher sind für die Inaktivierung von Mikroorganismen relativ hohe Strahlendosen notwendig, sodass zelluläre Reparaturmechanismen überfordert und nicht mehr in der Lage sind, alle strahlungsindizierten Schäden zu reparieren.

Neben dem direkten Einfluss der energiereichen UV-Strahlung auf die Biomoleküle haben noch weitere molekulare Prozesse, hervorgerufen durch radikalische bzw. photoassistierte katalytische Reaktionen, eine denaturierende Wirkung auf Organismen bzw. organische Strukturen und Biomoleküle. Durch UV-Strahlung kommt es zur Generierung unterschiedlicher Radikale, z.B. OH-, O2•- welche mit oxidierbaren Molekülen in unmittelbarer Umgebung sofort reagieren.

Bei der Desinfektion von Oberflächen sowie der Desinfektion von Fluiden wie z.B. bei der Trinkwasseraufbereitung werden UV-basierte Verfahren großmaßstäblich angewendet. Im Rahmen der Trinkwasserbehandlung ist z.B. eine Bestrahlung mit UV-C (254 nm) mit einer Dosis von 400 J/m2 vorgesehen [5]. Bei trüben Fluiden sowie bei enthaltenen organische Inhaltsstoffen (z.B. bei der Behandlung von Prozess- oder Abwässern) sinkt die Desinfektionswirkung rapide ab.

[1] Federal Office for Radiation Protection, accessed 28.08.2024. https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/einfuehrung/einfuehrung_node.html

[2] European Commission, Scientific Commitees Glossar, accessed 28.08.2024., https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/de/glossar/tuv/uv-strahlung.htm

[3] M.T. Neves-Petersen, S. Petersen & G.P. Gajula (2012). UV Light Effects on Proteins: From Photochemistry to Nanomedicine, Molecular Photochemistry – Various Aspects, Dr. Satyen Saha (Ed.), ISBN: 978-953-51-0446-9, InTech,

[4] R.P. Rastogi, et al. (2010). Molecular Mechanisms of Ultraviolet Radiation – Induced DNA Damage and Repair. Journal of Nucleic Acid. Volume 2012(592980). DOI: 10.4061/2010/592980.

[5] DVGW regulations, worksheet W 294 “UV disinfection systems for drinking water supply – requirements and testing” Austrian Standards Institute, ÖNORM M 5873 “Requirements for systems for the disinfection of water using ultraviolet rays” (latest edition)